Скотч: четыре измерения регионального деления

Недавно мне довелось посмотреть свежее видео на Ютьюбе, оно было посвящёно региональному делению производства виски в Шотландии. Ролик конца 2021 года знакомил зрителей с подходом, актуальным и популярным в конце прошлого века, что, конечно, расстраивало. Почему же так живучи постулаты о региональных различиях скотча? Понятно, что, например, в России часто пересказываются книги зарубежных авторов, впервые изданные десятки лет назад, но переведённые недавно – хотя и последние редакции этих книг вполне доступны и в России. При этом мир сейчас настолько прозрачен, информация настолько доступна, что вряд ли всё можно списать на отставание в работе издательств.

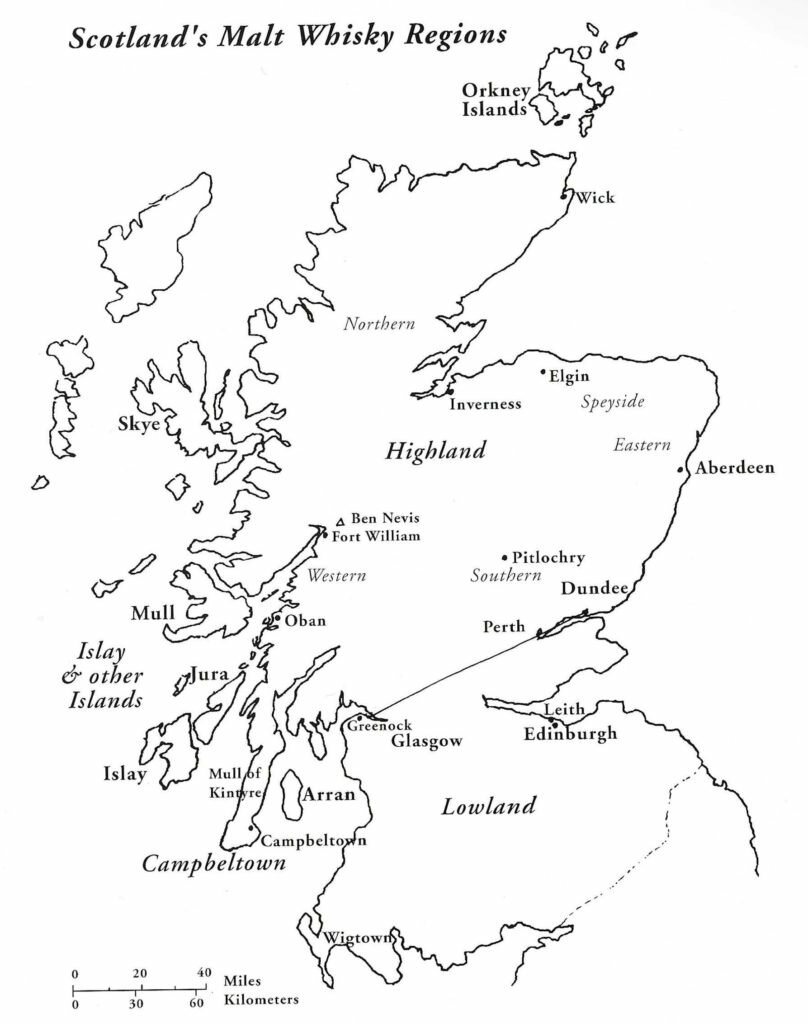

Действительно, при любой активной дегустационной деятельности региональное группирование винокурен по стилям скорее озадачивает. Как, например, можно определить вслепую «типичный виски Хайленда» при невероятном разнообразии внутри одного этого региона? Каков стиль региона «Кэмпбэлтаун» при наличии там трёх винокурен, одна из которых выпускает виски трёх разных стилей? Как определить стилистику «Островов», если даже на одном Оркни две дистиллерии производят совершенно разный виски? А на острове Малл одна дистиллерия производит два разных виски? Так, может быть, на самом деле, региональность вообще не про стиль? А про что тогда?

У меня есть свой взгляд на этот вопрос. Мне кажется, что понятие разделения на регионы производства виски в Шотландии имеет несколько измерений, эти измерения в значительной мере связаны, но не идентичны полностью. То или иное измерение появлялось в определённый период времени и отвечало конкретным задачам этого времени. Потом приходило следующее измерение, оставляя прочие измерения в тени, становясь преобладающим. Понимание этих измерений раскрывает перед ценителем виски многомерную картину и даёт истинное понимание того, о чём идёт речь в конкретный период времени. Об этих измерениях я и хотел бы поговорить.

Однако, сначала было бы любопытно проследить то, как деление на регионы производства виски в Шотландии отражалось в литературе, посвящённой виски. Занимательно пройтись по книжкам в порядке их появления, не беря в расчёт, конечно, книгу Альфреда Барнарда 1887 года – там никакого формального деления Шотландии на виски-регионы не присутствует.

Регионы производства виски в литературе

Начать стоит с книги “Whisky” 1930-го года, написанной Джорджем Малкомом Томпсоном под псевдонимом Aeneas MacDonald. Господин Томпсон делит регионы производства по органолептическим характеристикам (скорее по лёгкости характера и уровню фенольности) и выделяет Айлу, Кэмпбелтаун, Лоуленд, и Хайленд со Спейсайдом внутри (“Highland Malts of Speyside District”), упоминаемом в том же контексте, что и Glenlivets, и Strathspey). При этом другой известный писатель, Нейл M. Ганн, через пять лет, в 1935-м году, в «Whisky and Scotland» говорит по-прежнему лишь о Хайленде и Лоуленде – как, наверное, и полагается акцизному офицеру.

Понятно, что потом на какое-то время людям становится очевидно не до виски, но интерес к виски опять возрастает к началу 60-х (с 1960-го по 1980-й в Великобритании потребление виски выросло в три раза, а экспорт – в пять раз). И в 1964-м году СВА («Ассоциация производителей шотландского виски») издаёт брошюрку “Скотч. Вопросы и ответы”, где выделяет Айлу, Кэмпбелтаун, Лоуленд, и Хайленд со Спейсайдом. Достаточно стандартное деление, но это ненадолго – уже в 1967-м выходит книга Р.Дж.С. Макдауэлла “The Whiskies of Scotland”, где вдруг появляются островные виски (“Island Malts”), куда относится и весь виски, произведённый на Айле. Однако, с новыми переизданиями, после переработки книги Вильямом Во, деление становится более традиционным: Хайленд (с входящим в него Спейсайдом), Айла, Кэмпбелтаун и Лоуленд. Тем не менее, внутри Хайленда отдельно выделяются Island Malts, которые автор призывает не путать Islay Malts (издание 1986 года).

Намного важнее в этом плане труд Дэвида Дейчеса “Шотландский виски. Прошлое и будущее», изданный в 1969-м году. Автор выделяет на территории Хайленда не Спейсайд, а регион «Гленливетс», зачисляет в Хайленд также и Айлу, и Кэмпбелтаун, хотя отдельно говорит об этих регионах. Кроме того, пишет о северо-востоке Шотландии: будучи опять же в границах Хайленда, виски из этого региона автор предлагает называть «Eastern Malts».

В 1974-м году на литературную сцену с книгой “The Original Guide to Scotch Whisky” выходит Майкл Брандер. Господин Брандер выделяет не только регион «Острова», но даже такие регионы как «Северный Лоуленд» и «Западный Лоуленд». Среди различных Хайлендов есть и непривычный «Юго-Западный Хайленд», a у Айлы отдельно выделяется «Западное побережье» с такой дистиллерией как Bowmore. Причины такого деления тут, видимо, чисто географические, но это деление воистину уникально и более нигде не встречается.

Тогда же, в 1974, несколько авторов (Bill Simpson, Hugh MacDiarmid, Theodora FitzGibbon, Jack House и др.) выпускают альманах «Шотландский виски, продегустированный [авторами]» . В этой книге географическое разделение Шотландии ограничивается, в принципе, Хайлендом, Лоулендом и Островами. Скуповато, но в описании непосредственно самого виски можно найти и Айлу, и Спейсайд.

Для 1978-го года можно упомянуть две книжки: Дерек Купер, “Гид по виски Шотландии” и Брайан Мёрфи, “The World Book Of Whisky”. В первой автор выделяет Хайленд, Айлу, Кэмпбелтаун и Лоуленд, а внутри Хайленда выделяет Спейсайд. Во второй книге также выделены Хайленд, Айла, Кэмпбелтаун и Лоуленд, однако внутри Хайленда выделяется не только Спейсайд, но и такой регион как «Гленливетс» внутри Спейсайда. Кроме того, господин Мёрфи предполагает, что если выделение Кэмпбелтауна, как региона, имеет историческое обоснование, то островные виски (Island Malts) также должны быть выделены, но уже по практическим соображениям. Правда, по каким конкретно соображениям не указывает.

1980-е годы отмечены достаточно важными книжками в литературной истории виски. Это уже было тяжёлое время для индустрии, но маховик интереса к виски (в том числе и к односолодовым) был уже раскручен и, возможно с некоторым отставанием, появлялись труды, удовлетворяющие тягу ценителей виски к знаниям.

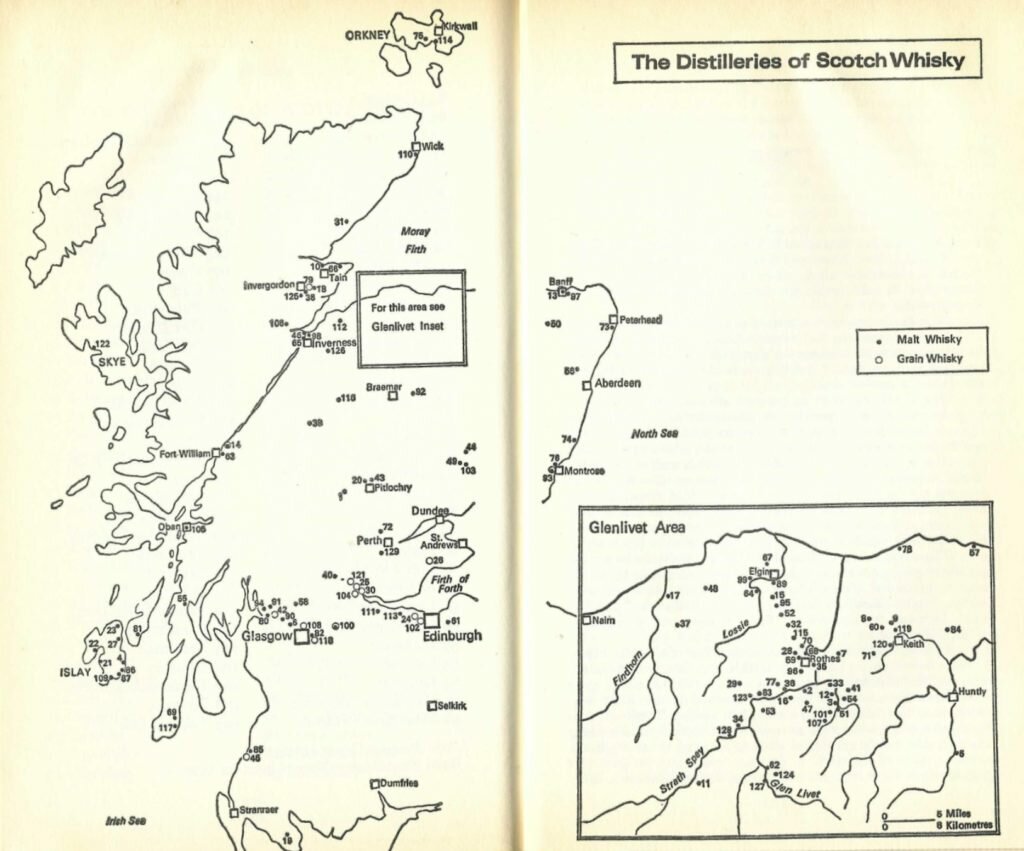

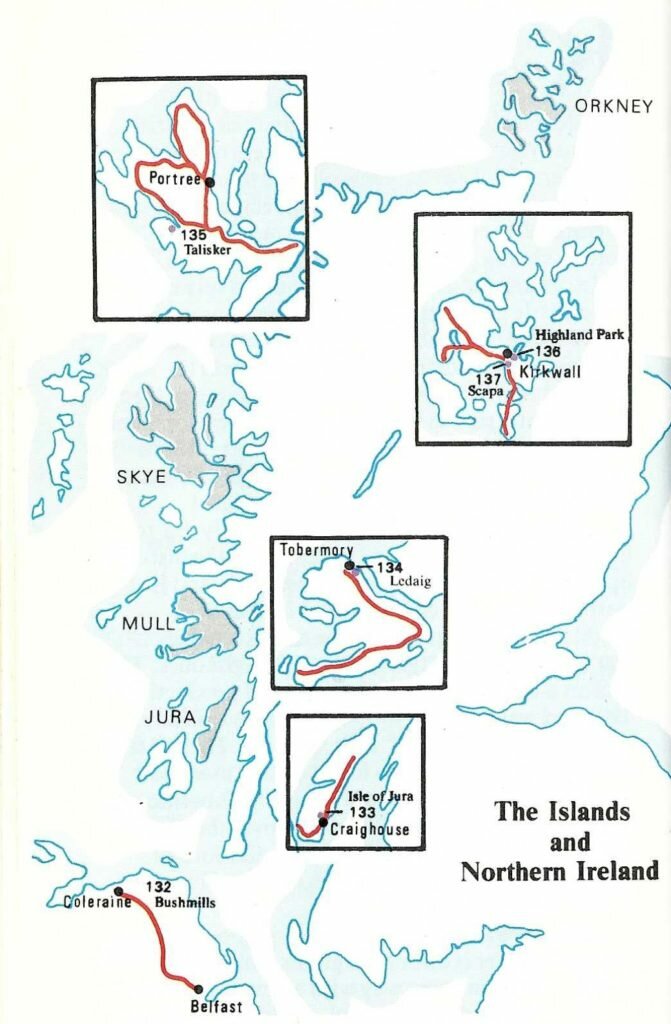

В 1986-м году вышел “Malt Whisky Almanac”, написанный Уоллесом Милроем, одним из братьев-совладельцев культового бара “Milroy’s of Soho”. В этом издании автор некоторым образом объединяет вместе «Острова и Северную Ирландию», что, впрочем, вполне объяснимо географически. Помимо этого, в книге присутствуют Спейсайд, Северный, Восточный, Западный и Южный Хайленд, а также отдельно Айла. Кроме того, господин Милрой указывает, что «островные молты имеют огромные различия в стиле и текстуре».

В 1987 году Марк Скипворт публикует “The Scotch Whisky Book”, где указывает такие регионы как Хайленд (без Спейсайда), Лоуленд, Айла, Кэмпбелтаун. Несмотря на то, что в текстовой части Спейсайд упоминается как место сосредоточения большого количества винокурен, сами винокурни по региону книга относит к Хайленду.

Ещё более интересное деление предлагает незабвенный Майкл Джексон в книге “The World Guide to Whisky”, также увидевшей свет в 1987-м. Выделяются Лоуленд, Кэмпбелтаун, Айла, Западные острова (!), Западный Хайленд, Оркни, Северный Хайленд, Спейсайд, Восточный Хайленд, а также Центральная часть Шотландии (The Scottish Midlands). Автор отмечает, что это, прежде всего, географическое деление, хотя и органолептически некоторая схожесть у виски из каждого района есть. По мнению господина Джексона, есть схожесть у островных виски, у виски из Спейсайда, у виски из долины реки Ливет и т.д.

В 1989-м Джон Ламонд и Робин Тучек издают “The Malt Whisky File”. С одной стороны, авторы не признают терруарность в её оригинальном значении, с другой, говорят об уникальности каждой дистиллерии, а с третьей — разбивают регионы не только до «Островов», но и до «Pertshire Malts», которые по органолептике, по мнению авторов, находятся где-то между виски из Хайленда и Спейсайда. При этом не уточняется, о каком из Хайлендов идёт речь, а их у авторов три: Северный, Восточный и Западный.

Дальше идут книги, которые по времени издания уже намного ближе к нашему времени, и можно сказать, что именно они, неоднократно переиздаваясь, формировали понимание мира виски текущих поколений виски-ценителей.

В 1997-м выходит книга Чарльза Маклейна “Солодовый виски”. Господин Маклейн даёт разделение по регионам с выделением географически разных Хайлендов, определяет отдельно «Острова», куда включает и Айлу, хотя и указывает на особые органолептические характеристики виски с этого острова. В 2004-м, в “Miscellanity of Whisky”, господин Маклейн уже просто выделяет Хайленд, Лоуленд, Кэмпбелтаун и Айлу. Указывает на виски из Спейсайда как на топ-класс виски Хайленда. А в книге 2009-го года “Whiskypedia” (поздних её переизданиях) называет региональные различия блестящей маркетинговой идеей, подхваченной из мира вина, однако подчёркивает, что не место, а традиция диктует стиль виски. В описании виски также указывает на принадлежность островов к Хайленду («Highland (Island)»).

В этой связи сразу следует упомянуть и о вышедшем в 2008-м году альманахе “Dorling Kindrsley Eyewitness Companion — Whiskey World Guide”, созданном многими известными авторами под редактурой Чарльза Маклейна. В этом справочнике также указывается, что сейчас деление по регионам уже достаточно условно, хотя и сохраняется. Тем не менее, в самой книге обнаруживается регион «Highlands and Islands».

В 2000-м Дейв Брум издаёт “Нandbook of Whisky”. В этой книге автор затрагивает немного тему региональности производства виски, но считает, что производство намного важнее терруара, разве что за исключением Айлы с её торфом и складами у моря. А так — вода, солод, форма кубов и, конечно же, бочки. В 2014-м, в “Whisky. The Manual.” Дейв Брум уже вообще практически не касается темы региональности, разве что упоминает, что Спейсайд раньше назывался Стратспей.

Однако, я немного опережаю события, надо вернуться немного назад.

В 2002-м Хелен Артур в “The Single Malt Whisky Companion” отдельно выделяет регион «Острова» и отдельно регион «Айла». Остальное разделение стандартно. Но в переиздании 2008 года «Острова» уже пропадают, и эта территория причисляется к Хайленду.

В том же 2002-м выходит книга “Scotland’s Malt Whisky Distilleries. Survival of the Fittest.” Джона Хьюза. В ней можно найти достаточно любопытное для нового века разделение Шотландии на регионы, например, два Спейсайда — малый треугольник и большой Спейсайд (Greater Speyside). Все географические части света в Хайленде. «Острова» с замечанием, что «другие [помимо Айлы] островные виски отличаются друг от друга и каждый имеет свой характер». При этом автор считает, что существуют «общепринятые характеристики солодовых виски четырех (!) регионов». Так какие они, виски с островов, которые очень различаются каждый, но имеют при этом общие характеристики? — «Как правило дымные, но менее, чем те, что с Айлы, с определённым солёным морским влиянием“. А что с другими «общепринятыми характеристиками» регионов? Кэмпбелтаун оказался самым сложным: «Сложно точно определить текущий стиль Кэмпбелтауна».

Схожие противоречия можно заметить в книге Гэвина Д. Смита “Whisky. A Brief History», вышедшей в 2007-м году. Автор выделяет, помимо прочих регионов, регион «Острова», виски откуда, однако, описывается как «непохожая, разрозненная» (disparate) группа. В чём кроется смысл объединения разрозненного – не уточняется. В 2012-м Гэвин Д. Смит в соавторстве с Домиником Роскроу “Whisky Opus”, где выделяются «Айла и Острова», «Хайленд», «Спейсайд» и такой необычный регион как «Кэмпбэлтаун и Лоуленд» (кстати, в «1001 Whiskies» сам Роскроу вообще не выделял Кэмпбелтаун, а винокурни этого региона проходили как «Хайленд»). В описаниях региональных стилей везде отмечается огромный разброс в характеристиках производимых на данных территориях виски.

Разные измерения региональности скотча

Ну как, не потерялись ещё во времени и регионах, не закружилась голова? Многообразие регионального деления в специализированной литературе удивительное. Как же с этим со всем разобраться? Очень много совершенно непохожих и где-то даже противоречивых делений. Какое зонирование правильное?

Это зависит от того, под каким углом на всё это смотреть. Многое встаёт на свои места, если понимать причины и цели деления Шотландии на регионы производства виски в каждый конкретный период времени. В своём «измерении» каждое деление верно, и, если знать с каким «аршином» автор подходит к региональности, понимать это конкретное «измерение», то становится ясно, почему на карте Шотландии проводятся те или иные воображаемые границы. Давайте начнём с первого измерения.

1. Налоговое измерение

Это измерение подразумевает разделение Шотландии на два региона – Хайленд (Нагорье) и Лоуленд (Равнину), независимо от небольших коррекций конкретной линии этого разделения. Деление это имеет, прежде всего, исторические корни, выражающиеся в культурных особенностях развития этих регионов, укладе жизни населения, образовательном цензе и т.п. И, конечно, тут были важны и особенности рельефа. Проблемы с контролем винокурения в обширном Хайленде (хотя и в Лоуленде в городах нередко обнаруживались замаскированные нелегальные производства) привели правительство к идее не только ввести раздельные ставки акцизов, взимаемых с размера кубов в этих регионах, но сделать для этих территорий разными даже сами правила этого налогообложения, как то: ввести ограничения на общее количество кубов в Хайленде, ограничить территорию продаж виски, произведённого в Хайленде, самим Хайлендом (или даже “своим” районом в Хайленде); предписывать ограничения по максимальным размерам кубов или объёму зерна для производства виски.

Но такой закон не работал, стимулируя нелегальное винокурение. Неоднократно предпринимались попытки добиться введения действительно работающего и эффективного законодательства с момента принятия “The Wash Act“ 1784 года через корректировки этого закона и принятие новых. Поправки в этот закон приняли в 1785-м году, в 1786 приняли “The Scottish Distillers Act“, разные налоговые и законодательные изменения происходили также в 1788, 1793, 1795, 1796, 1797, 1799, 1800, 1803 1804, 1811, 1814, 1816 годах. Всё это было, в том числе, и из-за недовольства промышленников Лоуленда повышенным налогообложением. Ситуация изменилась только в 1823-м году, когда “The Excise Act” уравнял обе части шотландских винокуров в правах и заметно снизил налоговое бремя.

Таким образом, с точки зрения истории скотча, разделение на Хайленд и Лоуленд имело в основе чисто государственные, налоговые интересы, которые, правда, в итоге привели и к региональным различиям в органолептике виски. Об этом далее, в следующем «измерении».

2. Производственное измерение

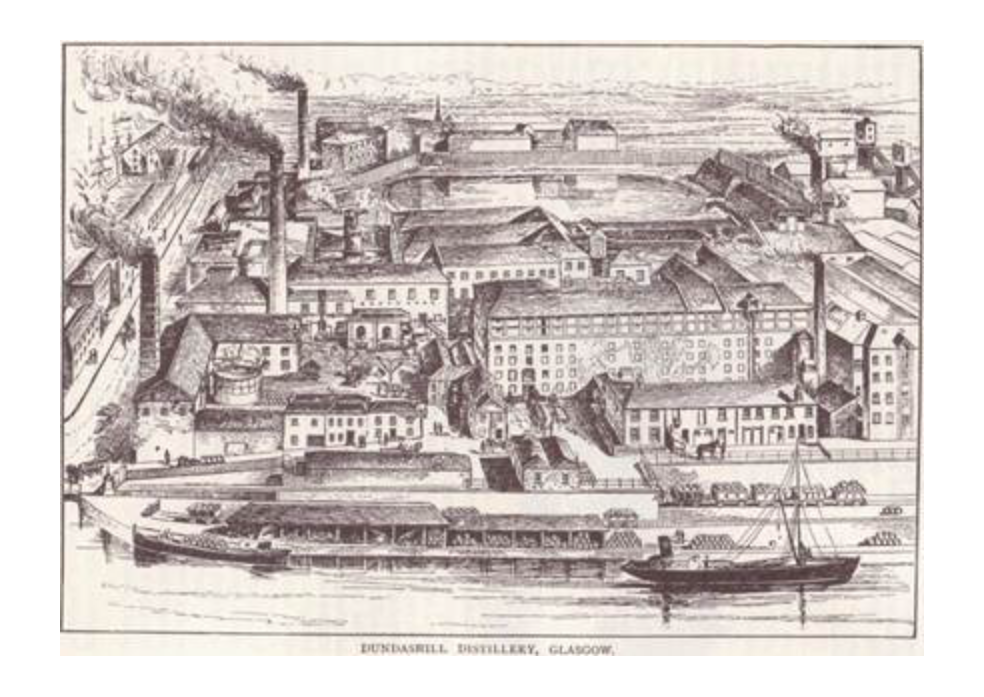

Необходимо напомнить, что в начале 19 века виски представлял из себя либо свежий дистиллят, либо разнообразного вида традиционные домашние настойки на травах и/или спирты с добавлением мёда/специй. Кроме того, достаточно долгое время виски был именно шотландским напитком, редко покидая родину как готовый для употребления алкоголь – только спирты из Лоуленда продавались в Англию для дальнейшей переработки в джин, английский ром и т.д. Производство больших объёмов спиртов в Лоуленде для дальнейшей ректификации, с учётом увеличенного налогообложения на кубы и налогов на солод, вынуждало дистиллеров оптимизировать процесс дистилляции по всем измерениям – с точки зрения сырья (помимо ячменного солода в ход шёл несоложёный ячмень, рожь, овёс, а позже и кукуруза), с точки зрения оборудования (большие плоскодонные кубы, а позже – колонны), и с точки зрения скорости дистилляции (формально на кубе было разрешено делать одну дистилляцию в день, но часто они делали по несколько дистилляций каждый час). В общем, сами шотландцы в то время считали потребление виски из Лоуленда не просто делом, не приносящим удовольствия, но подчас откровенно рискованым. В то же время, виски из Хайленда, производимый чаще для потребления здесь же, выгоняемый на небольших кубах и по большей части из ячменя (хотя и рожь с овсом тоже нередко шли в дело), по вкусу и качеству заметно отличался от виски из Лоуленда. Но надо отметить, что позже, с ростом объёмов производства в Хайленде, ситуация с качеством спиртов стала уже не такой однозначной из-за разного подхода к процессу в разных частях региона и c учётом разной дымности спиртов.

Когда появилось достаточное количество «молчащего» виски из колонн, когда купажирование зерновых спиртов с солодовыми стало делом распространённым (а с 1860-го года купажировать виски стало можно прямо на складах, не уплачивая акцизы), когда в то же приблизительно время виски начали активно употреблять и в Англии, когда скотч стал полноценным товаром, тогда-то у блендеров возникла потребность заказывать спирты конкретных вкусовых профилей, необходимых для поддержания постоянства производимого продукта. А для описания того, что было нужно, стало необходимо как-то классифицировать виски. Естественным образом это получилось на основе регионов производства виски, ибо в тот момент именно география определяла стилевые отличия спиртов (наличие или отсутствие железных дорог и, соответственно, прежде всего, возможность использовать уголь при сушке солода, добиваясь меньшей дымности и большей фруктовости конечного продукта).

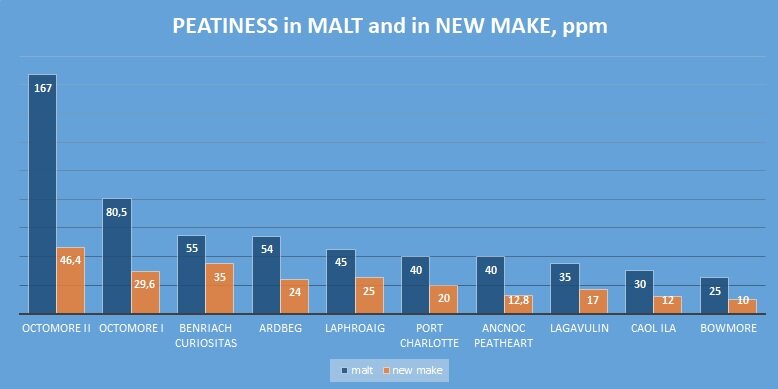

Так сформировалось «производственное измерение» региональности виски. Виски из Кэмпбэлтауна считался весьма тяжёлым и весьма дымным – результат того, что ячмень солодили преимущественно на торфе (с некоторым добавлением угля) и был нацелен, по большей части, на экспорт своей продукции в Соединённые Штаты, т.е. объёмы производства тут были в приоритете (с сопутствующими компромиссами). Следующим шёл виски с Айлы (именно с Айлы, не с «островов”). Он считался обычно поинтереснее виски из Кэмпбелтауна. Ещё на ступеньку выше стоял виски из Хайленда – наименее дымный, наиболее фруктовый и комплексный. Лоуленд ценился в зависимости от того, что искал клиент, и мог стоить иногда дороже виски из Кэмпбэлтауна или Айлы. Дешевле всех был зерновой виски из колонн – не потому что он был плохой, отнюдь, люди часто предпочитали виски из колонны классическому виски из кубов не по финансовым причинам, а потому что хотели чего-то более лёгкого. Просто стоимость производства зернового виски была намного ниже сама по себе, вот и продавался он дешевле других спиртов.

Для примера, вот как оценивалось среднее содержание «примесей», дающих вкус, в этих виски в 1907-м году – Сampbeltowns 0,335%; Islays – 0,294%; Highlands – 0,292%; Lowlands – 0,255%; Grains (зерновые) – 0,12%. За виски из Хайленда просили в то время от 3 шиллингов 3 пенсов до 4 шиллингов 2 пенсов; за Кэмпбэлтаун от 2 шиллингов 6 пенсов до 2 шиллингов 11 пенсов, и от 2 шиллингов 6 пенсов до 3 шиллингов 6 пенсов за виски из Лоуленда.

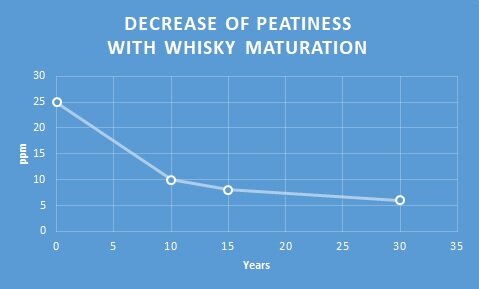

Совершенствовались технологические процессы, виски менялся, в каждый период время был немного другим, становился всё менее дымным (при этом не всегда использование угля давало оптимальные результаты – например, использование кокса для сушки солода придавало конечному продукту неприятный привкус. В принципе, то же изобретение Чарльза Доига конца 19-го века, его вентилятор (в просторечии – «пагода») имело целью как раз уменьшение дымности получаемого солода. Эта конструкция увеличивала тягу в системе сушки, чем обеспечивала увеличенный отток торфяного дыма из камеры с солодом (уменьшение взаимодействия с дымом) и повышение температуры поступающего воздуха (ускорение сушки)).

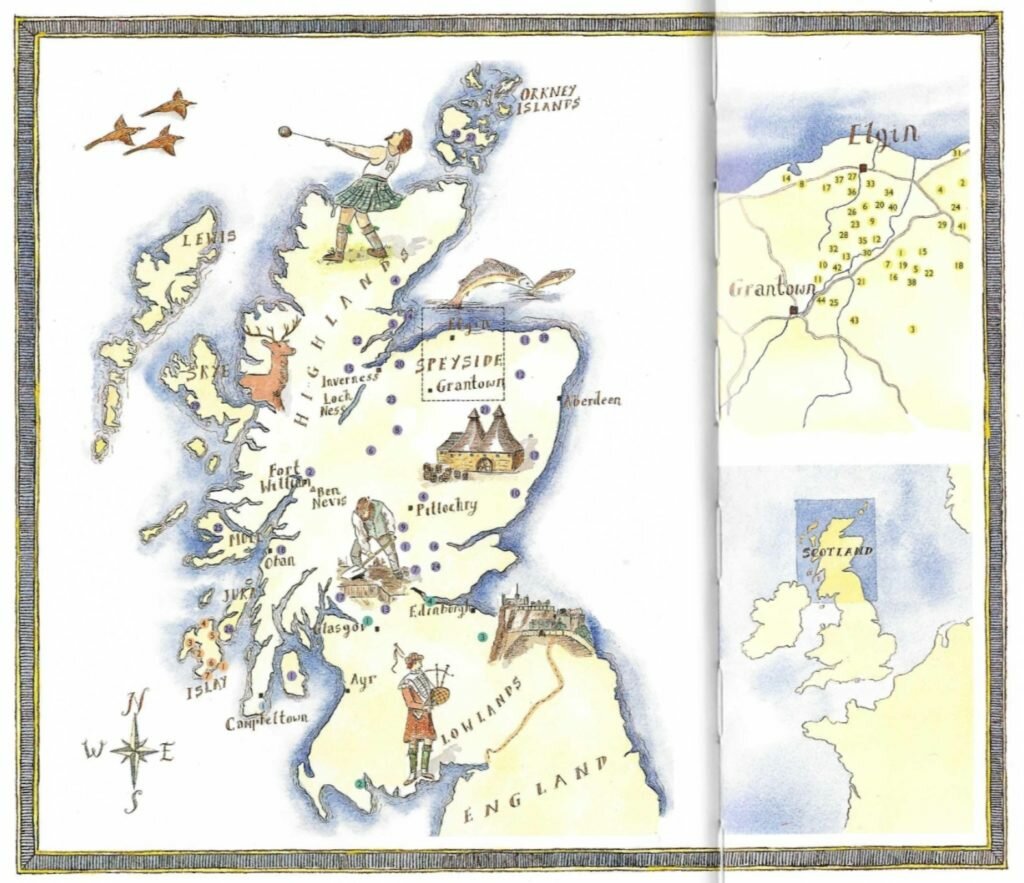

Тем временем, блендеры разработали систему грейдов и даже подгрейдов для регионов производства, например, «Хайленд Первый Грейд Группа А» или «Айла Класс Б». Ещё до грейдинга от купажистов среди потребителей виски громко звучали «Гленливеты» — наиболее комплексные и фруктовые молты, которые позже смогли украсить и расцветить любой купаж (целых 28 винокурен именовали себя через дефис «Гленливетом», делая долину этой речушки самой большой и географически удивительной долиной Шотландии — посмотрите на карте, где находится винокурня Гленливет и винокурня Глен Морэй, формально до сих пор зарегистрированная с Glenlivet через дефис). Наличие названия с так понравившемся королю в 1822-м году «Гленливетом» позволяло винокурням проще найти сбыт для своей продукции, этот первый географически брендированный виски благосклонно воспринимался и покупателями, и блендерами. Виски с большинства этих дистиллерий попали у купажистов в высший разряд спиртов из Хайленда. Однако, когда «настоящий Гленливет», Smith’s Glenlivet, в 1880-х отсудил себе право называться так в некоем смысле эксклюзивно, да и в виду того, что реальная география винокурен данного стиля формально находилась рядом с рекой Спей, такой виски стали всё чаще называть молтами из Strathspey или, в англицизированном варианте, Highland Malts of Speyside District (как у коренных жителей Крайнего Севера много названий для снега, у шотландцев Хайленда много названий для долин: Strath это широкая и плоская долина, в то время как Glen – узкая и глубокая. Мне кажется, что я догадываюсь, почему, учитывая нелегальную историю винокурения, в Хайленде так много винокурен с названием Glen и практически нет со Strath).

Так в профессиональной терминологии появился ещё один регион – «Спейсайд» — малоизвестный широкой публике на протяжении порядка ста лет, до 80-х годов 20-го века. А потом…

3. Публичное измерение

А потом пришло время нового всплеска интереса к виски. Начавшись в 1960-х, этот период продлился почти 20 лет, и региональное деление производства виски в этот период было переадресовано на конечного потребителя – прежде всего, чтобы сделать потребителю ориентацию в мире скотча структурированнее и понятней. Всегда приятно знать, что предмет твоего увлечения конечен и измерим, ты можешь достичь в нём совершенства – ведь в бездну погружаться страшно, гораздо приятнее видеть или знать где дно. При этом публичное измерение региональности могло иметь разную базу по сути своей – где-то это были просто путеводители, которые рассказывали оптимальные способы посмотреть винокурни того или иного географического региона, не особо настаивая на сходности органолептических характеристик производимого там виски. Где-то это были труды именно об особенностях производства виски, с прямым сравнением общих органолептических характеристик виски из разных регионов (и иногда с указанием предпочтений того или иного стиля). Иногда это были некие миксы из путеводителей и виски-энциклопедий.

Потенциал регионального деления в его публичном измерении стал истинным источником вдохновения для отделов маркетинга производителей виски. Если в 80-х и 90-х годах некоторыми компаниями делались только отдельные попытки адаптировать продукцию под формирующиеся у публики стереотипы, то в 21-м веке, особенно с появлением очередной волны вискимании, корпоративные презентации для публики не могли обходиться без соли из моря и уникальных региональных особенностей (даже если по факту виски виски зрел на складах, расположенных в совершенно других локациях). Этикетки всё увеличивающегося количества односолодовых релизов всё крупнее отражали важность региональности, многие винокурни, например, в погоне за дополнительными продажами и наценкой, перешли от указания Highland на указание Speyside (но не все!).

Публичное измерение региональности оказалось очень живучим не в последнюю очередь и по причине своевременного наступления эры новых медиа: появления социальных сетей и видеохостингов. Простота и доступность региональности очаровывали и позволяли создателям контента выглядеть специалистами по виски, заявляя при дегустации что-нибудь типа «да, это классический Северный Хайленд!» (Clynelish? Pulteney? Wolfburn? Или, может быть, Scapa или Highland Park?). Мифы о региональных особенностях скотча множились (и продолжают множиться) на многочисленных серверах непрерывно. При этом мы с вами из предыдущей главы заметили, что настоящие эксперты по виски ещё в начале 2000-х начали очень осторожно говорить о региональности, поскольку уже значительное время не место расположения определяло стиль винокурен, а решения управленцев, хотя уникальность каждого производства никогда не ставилась под сомнение. Правда, надо отметить, что некоторые авторы предпочли ничего не менять в очередных переизданиях своих давно написанных книг.

Значимость растущих продаж виски, и, прежде всего, экспорта скотча по всему миру, вступление Великобритании в ЕС с необходимостью взаимной гармонизации законодательства, потребовали зафиксировать статус скотча формально, дабы защитить эту статью бюджетного дохода от подделок, обезопасить инвестиции компаний в маркетинг. И тут мы переходим к следующему измерению региональности.

4. Защитное измерение

В 1988 году был принят ‘The Scotch Whisky Act» (дополненный «The Scotch Whisky Order» в 1990-м), который давал только общее определение скотча, чего было достаточно для продвижения тех же определений в европейское законодательство и общей защиты понятия «шотландский виски». Однако, события, развернувшиеся с наступлением 21-го века — постоянный рост рынка односолодовых, где инвестиции в маркетинг, в формирование узнаваемости и предпочтений потребителей базировались в значительной степени на региональном делении — требовали более детального законодательства. В 2009-м году появился новый закон, который фиксировал регионы происхождения виски – “The Scotch Whisky Regulations 2009”. Зачем? Ответ написан прямо в законе.

«Виски или напиток, произведённый на основе виски, не может быть обозначен, упакован или прорекламирован любым способом, затрагивающим название защищённой местности или региона в случае, если не произведён в…». И дальше идут подробности регионального деления, закрепляющего границы трёх регионов – Хайленда, Спейсайда и Лоуленда – и двух местностей, Айлы и Кэмпбелтауна. Т.е. речь тут идёт лишь о защите географического наименования при производстве виски и о правилах этикетирования продукции. Не более того – тут ничто не касается органолептики, правил производства в том или ином регионе, особенностей складирования или выдержки.

Это защитное измерение является лишь отражением того долгого пути, которое региональное деление прошло от налогового до публичного измерений. Оно направлено исключительно на защиту географических наименований, ставших частью товарных знаков, на защиту уже сделанных индустрией инвестиций. С точки зрения восприятия самого виски для виски-ценителя всё это мало что значит при наличии у него или неё достаточного бэкграунда.

Самое интересное тут, пожалуй, то, что СВА разделяет территорию на «регионы» и «местности». Вероятно, идея такого разделения возникла в 2004 году, когда семья Митчелов восстановила винокурню «Гленгайл» с целью формального закрепления «этикетировочного» статуса за Кэмпбэлтауном, в котором к концу прошлого века осталось работать только две винокурни и он уже, вроде бы, и регионом перестал считаться (в начале 90-х на этикетках Спрингбанка можно было прочитать “West Highland Single Malt”). Бюрократия всегда подразумевает наличие общих правил, и когда встал вопрос о добавлении региона, сначала надо было придумать эти правила прибавления регионов. Когда начали придумывать правила, то стали нужны характеристики регионов, и, видимо, дело тут не ограничилось только тремя минимальными винокурнями на определённой территории.

Как мы видим, Айла тоже попала в «местности», а не в «регионы» — видимо, восьми винокурен было мало для этого. С другой стороны, Лоуленд статус региона получил, возможно, из-за производства огромного количества зернового виски. Или по историческим причинам. В любом случае, я направил в СВА запрос по поводу формальных правил определения «регионов» и «местностей» и дополню эту статью по получению ответа (или в случае получения).

В заключение

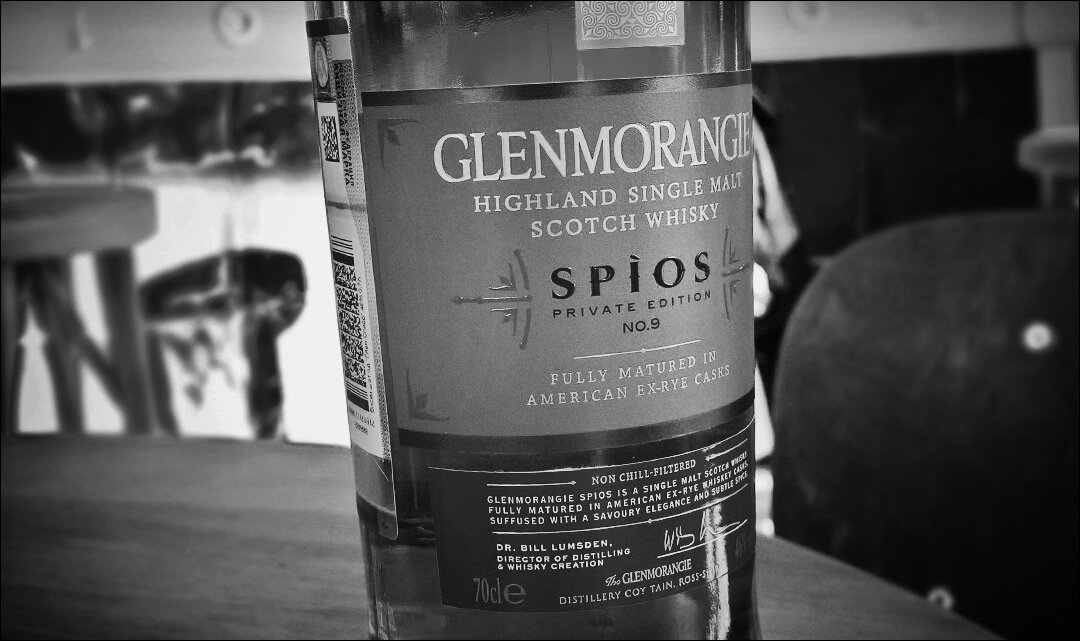

Ещё дымненький в 70-е Гленморанжи сейчас ассоциируется с самыми лёгкими образцами скотча, а Калила на Айле на данный момент больше половины своих спиртов производит из неокуренного торфом солода. Брюхладди покупает ячмень, окуренный торфом мейнленда, и делает из него самый фенольный виски на Айле. Солодовня Порт Эллена также иногда покупает торф на мейнленде, а Лафроиг вдруг обнаружил, что виски, сделанный исключительно из собственного солода, имеет другой характер. В какой-то момент практически исчез такой регион как Кэмпбэлтаун, и ни одна из существующих там сейчас винокурен не пользуется солодом, высушенным на местном торфе (да и сам ячмень в подавляющем количестве привозной). Лоуленд количественно стал действительно регионом производства солодового виски только с открытием новых винокурен в последнее время, при этом «Глазго Дистиллери» выпускает торфяной виски, а Акентошан использует южноафриканские дрожжи. Какой же правильный стиль у Лоуленда? А как классифицировать дымный Гленфиддик, довыдержанный в бочках из-под рома?

Если раньше винокурни работали практически исключительно на блендеров, стараясь сохранять для них определённые характеристики своих спиртов, то с развитием продаж односолодовых виски (а сейчас в денежном выражении это более трети рынка), с увеличением экспериментов на всех этапах производства, с регулярными выпусками специальных и ограниченных релизов, региональное разделение с точки зрения органолептики потеряло всякий практический смысл. Да и в принципе какой может быть смысл до открытия бутылки накладывать на своё восприятие какие-то трафареты или фильтры? Тем не менее, вера в региональность всё ещё крепка. Нерушимость «региональности» кроется в том, что она позволяет заметно упростить восприятие мира скотча, очертить ясный и понятный круг, конечное поле для исследований, что особенно привлекательно для новичков. Да и для некоторых виски школ это тоже удобно, не говоря уже о производителях.

Тем не менее, просто не принимать во внимание или отвергнуть региональность было бы неверно. Каждое измерение региональности возникало не на пустом месте, каждое в той или иной степени наследовало предыдущему, включало его в себя в том или ином виде. Каждое последующее измерение при этом не исключало предыдущего, и существует с ним параллельно. Разделение на регионы производства виски – это не данность и не константа, это понятие развивалось и менялось вместе с виски-индустрией и является такой же частью истории скотча, как, например, пагоды Доига.

Понимая и принимая исторические аспекты измерений региональности, новичок или виски-ценитель со стажем видит полноцветную и многомерную картину мира скотча. Не надо заучивать название регионов или спорить о том, какое их количество правильное. Может быть, кому-то покажется, что без региональных особенностей мир шотландского виски станет сложнее, но деление на регионы даёт только иллюзорную упорядоченность. Понимание истории и фактологии производства виски делают мир скотча не сложнее, а проще, так как видишь не фрагменты этого мира, а его целиком. Мир шотландского виски – это не бассейн с дорожками, это безбрежный океан восхитительного вкуса и удивительных впечатлений. Сланже!

Автор выражает огромную благодарность Андрею Ерофееву и Грише Шаламову за неоценимую помощь при подготовке данного материала.